Qui etait le vrai Makaveli?

Machiavel Niccolò Machiaveli

Écrivain, philosophe et homme politique italien (Florence 1469 -

id. 1527).

Aujourd'hui légitimement tenue pour fondatrice de la pensée

politique moderne, son œuvre la plus célèbre, Le Prince, publiée

après sa mort, fit l'objet, dès le XVIe siècle, de nombreux

commentaires et prises de position. Elle suscita l'invention du

terme machiavélisme, désignant l'attitude systématique de ruse et

de mauvaise foi dans la conduite des affaires publiques et privées ;

imputation pour une large part injuste.

D'origine modeste, Machiavel fait des études littéraires et

juridiques dans sa ville natale. Après le départ des Médicis ,

chassés par la défaite de leurs alliés espagnols et la chute du

"prophète désarmé " Savonarole, il obtient, par concours, un poste

de haut fonctionnaire dans la République florentine. Il y excelle, se

voit chargé de missions diplomatiques, notamment à Rome et en

France, et s'occupe de l'organisation de l'armée. La défaite

française ramène les Médicis à Florence : Machiavel est révoqué,

un moment incarcéré, puis définitivement écarté des charges

publiques. La dédicace de son livre Le Prince à Laurent II de

Médicis, en 1513, n'est d'aucun effet, pas plus que ses Discours

sur la première décade de Tite-Live, achevés en 1520, ou son

Art de la guerre (1521). Il finit sa vie en quasi-exil aux environs

de Florence, dans une sérénité relative.

On ne sait ce qu'il faut le plus admirer dans son œuvre : la fermeté

et l'unité de son projet, l' habileté dont il use pour le défendre,

mêlant dans son argumentation la déduction conceptuelle à

l'exemple contemporain et aux enseignements de l'histoire

romaine, ou l'originalité de l'entreprise. Machiavel ouvre la

réflexion politique sur une perspective radicalement nouvelle et le

contenu de ses analyses définit, pour la première fois, le champ

autonome du politique.

L'institution du politique

Jusqu'alors, dans l'histoire de la culture méditerranéo-européenne,

la pensée du politique était en quelque sorte tributaire de

conceptions plus larges - la philosophie ou la théologie (ou, plus

directement, les leçons des textes sacrés). Platon, Aristote,

Thomas d'Aquin déduisaient le bon régime de leur théorie de

l'Être tandis que saint Augustin et saint Bernard s'appuyaient sur

les Écritures.

Machiavel, lui, comprend l'ordre politique comme le résultat d'une

volonté instauratrice. Analysant la fondation de Rome selon

Tite-Live, il souligne que la ville n'existe, et avec elle la civilisation

romaine, qu'en raison et à cause de la décision de Romulus, qui

institue, dès lors, un commencement absolu. L'acte qui donne

l'être est celui d'un législateur qui décide et fonde. C'est cet acte

qui doit être maintenu et sans cesse réitéré par les pouvoirs qui se

succéderont. S'intéressant non à une république (Le Prince), mais

aux principautés, le conseiller florentin insiste de la même manière

sur le fait que la socialité dite naturelle ne fait pas l'État,

c'est-à-dire le pouvoir central souverain. Pour qu'il y ait principat,

il est nécessaire qu'une volonté s'impose sans partage et incarne la

puissance de la collectivité. Cette idée force détermine la suite de

son propos. Bien qu'ils aient prétendu s'opposer à Machiavel,

Jean Bodin, Thomas Hobbes et Jean-Jacques Rousseau la

reprennent, chacun à sa manière : la souveraineté qui fait exister

l'ordre intérieur et la puissance tournée vers l'extérieur ne se déduit

pas, elle se pose. Il n'y a pas à la fonder, puisqu'elle est

fondatrice.

La séparation de l'État et de l'idéal

éthique

Ainsi se trouvent récusées les deux approches principales qui

avaient eu cours par le passé pour définir la bonne politique (et la

bonne Constitution). Celle héritée des Anciens, qui recherche

dans la socialité " naturelle " le secret de l'organisation

convenable ; celle abusivement déduite de saint Paul, qui s'attache

à formuler des lois humaines en accord avec les lois divines. La

politique n'est pas un savoir : elle se confond avec le pouvoir,

c'est-à-dire avec l'exercice de la puissance. Elle n'a rien à voir

avec la morale, qui concerne les affaires privées, puisque c'est la

politique qui décrète ce qui, dans le domaine public, est juste ou

injuste. La souveraineté - celle d'un individu, d'un groupe ou du

peuple - est, par définition, absolue et invisible : elle ne vaut

qu'autant qu'elle assure le bonheur, la cohésion et la gloire de la

collectivité.

Le nom de Machiavel reste ainsi attaché au souci d'instaurer une

nette séparation entre éthique et politique. Il met en doute qu'il soit

possible de combiner une conception de la vie chrétienne, fondée

sur l'humilité et le sacrifice de soi, avec la capacité de bâtir une

république puissante et illustre. À ses yeux, celle-ci exige plutôt,

pour durer, les vertus païennes du courage, de la vitalité, de

l'affirmation de soi. Concernant les gouvernants, une disposition à

l'action impitoyable, dénuée de scrupules, voire cruelle, est requise

lorsque l'exige la raison d'État. Le prince saura user de la ruse et

de la violence si le salut de la chose publique l'impose : autant de

qualités que Machiavel résume sous le terme de virtù. Le calcul y

entre pour une part essentielle : la politique étant aussi du ressort

de la fortune (de la chance), le prince doit calculer constamment

afin d'infléchir celle-ci dans le sens de son projet. Par cet aspect

de sa pensée, Machiavel aura une certaine influence sur Frédéric

le Grand, qui prit la peine de publier une réfutation de ses théories,

et, plus tard, au sein de la philosophie moderne, sur Friedrich

Nietzsche et ses disciples.

Machiavel combat la papauté romaine à qui il reproche d'user de

la force tout en se prévalant de la religion. Ses œuvres furent

d'ailleurs taxées d'immoralité et condamnées par l' Église. Il

appelle les princes italiens à renoncer aux troupes mercenaires et

voit dans les armées nationales le premier moment d'une marche

vers l'unification du pays, qui chasserait les " barbares " étrangers,

Français et Espagnols.

Machiavel était-il " machiavélique " ? Plus simplement, on peut

voir en lui un réaliste - un penseur qui a pensé et dit ce qui se fait

dans la réalité du jeu politique. Et qui, du coup, a dévoilé un

aspect fondamental de l'existence sociale moderne : le poids du

pouvoir d'État et de la violence qu'il exerce. Autant de thèmes que

l'on retrouve dans son œuvre littéraire, car Machiavel exerça aussi

une activité variée d'homme de lettres, s'affirmant comme un

écrivain et un artiste aux qualités exceptionnelles, auteur de

poèmes, de nouvelles, de pièces de théâtre. Son chef-d'œuvre,

dans ce domaine, reste La Mandragore (1518), en cinq actes,

l'une de ses principales comédies avec Clizia et Andria, toutes

tirées de modèles classiques mais situées à Florence dans les

années où vivait leur auteur, ces années tourmentées et tragiques

des Guerres d'Italie.

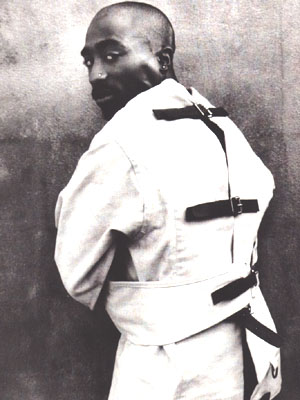

Portrait du philosophe italien peint par Santi de Tito. Palazzo Vecchio, Florence.

Ph. (c) IGDA

La biographie de Makaveli provient de l'Encyclopédie Edition Atlas.

©1998, Editions Atlas. Tous droits réservés.

Makaveli

warzâCdm2001